目次

はじめに:新しいEコマース時代の羅針盤

日本のEコマース市場は、今、静かながらも巨大な地殻変動の渦中にあります。この変革の震源地となるのが、TikTok Shopの本格上陸です。これは単なる新しい販売チャネルの登場ではありません。消費者が面白いコンテンツを眺めるうちに、これまで知らなかった商品や潜在的なニーズに「出会い」、自然に購買に至る——このような「発見型コマース」への歴史的なパラダイムシフトを意味します。

中国版TikTokであるDouyin(抖音)は、Eコマース流通総額がわずか1年で50倍に急成長するという驚異的な実績をすでに叩き出しており、その成熟した市場には、日本企業にとって貴重な「タイムマシン」となる膨大な成功と失敗のデータが蓄積されています。

本記事は、Douyinの成功戦術を単純に模倣することではありません。実証済みの戦略から普遍的な「原則」を抽出し、それを日本の独自の文化や消費者心理に適応させるための具体的な「設計図」を提供することです。

第1章 Douyinの成功モデル:「全域興味EC」という概念

TikTok Shopでの成功戦略を語る上で、その原型であるDouyinが確立した「全域興味EC(Full-Domain Interest E-commerce)」という概念を理解することが不可欠です。これは、日本の多くの事業者が初期戦略で見落としがちな、極めて重要な視点を提供します。

当初、DouyinのEコマースは、アルゴリズムがユーザーの興味関心に合わせて商品関連コンテンツを提示し、新たな需要を喚起する「興味EC(Interest E-commerce)」モデルとして定義されていました。しかし、プラットフォームが成熟するにつれ、成功するブランドは、単に面白いショート動画を作るだけでは持続的な成長は望めないと気づきました。

真の成功は、2つの「フィールド」を制覇することにかかっています。

1.コンテンツフィールド: ショート動画やライブコマースを通じて、ユーザーの潜在的な興味を引き出し、最初の需要を「創造」するフィールド。

2.展示フィールド: すでに購入意欲のあるユーザーが能動的に商品を検索・閲覧・購入する場所。具体的には、TikTok Shopの店舗ページ、検索機能、商品詳細ページなどがこれにあたります。

この「コンテンツ場」と「展示フィールド」の両輪を統合し、シームレスに連携させることこそが、持続的な成長のエンジンとなります。つまり、コンテンツで「発見」したユーザーを、確実に購入へと導く「商品」までエスコートし、さらに購入意欲のあるユーザーが自ら商品を探せる「店」をしっかり構えるという、統合的な戦略が成功の鍵なのです。

第2章 Douyinにおける5つの先駆的な事例

ここからは、Douyinの「全域興味EC」を牽引してきた5つのブランドを深く掘り下げ、その成功の核心に迫ります。各事例から、日本のTikTok Shopで応用可能な普遍的な法則を抽出します。

事例1:饭乎 (Fanhu) - 市場創造者:ゼロからカテゴリーを創り出す

・ブランドと挑戦:饭乎 (Fanhu) は、「手頃調理・米飯ミールキット」という全く新しい製品で市場に参入しました。最大の挑戦は、消費者がその存在すら知らず、検索することもない製品をいかにして販売するか、という点でした。

・Douyin戦略:視覚的教育と即時的な欲求喚起ショート動画を用いて、箱を開けてからわずか15分で美味しそうな炊き込みご飯が出来上がるまでの一連のプロセスを、視覚的に分かりやすくデモンストレーションしました。この「見せる」アプローチは、どんな説明よりも雄弁に製品の価値を伝え、「これは何だろう?」という発見から「試してみたい!」という欲求への転換を驚くほど短い時間で完結させました。需要に依存するのではなく、需要そのものを「創造」したのです。

・日本での応用:「市場創造」という発想 Fanhuの成功は、TikTok Shopが単なる販売チャネルではなく、イノベーションを消費者に教育するための強力なプラットフォームであることを示しています。日本の革新的なフードテック、ユニークな工芸品、新コンセプトの家庭用雑貨といったブランドは、機能の羅列ではなく、「なるほど!」という発見と「試してみたい!」という衝動を同時に引き起こす、魅力的な「マイクロ・デモンストレーション」動画の制作に注力すべきです。

事例2:韩束 (Kans) - 物語の紡ぎ手:ナラティブ・コマースの習得

・ブランドと挑戦: 韩束 (Kans) は、すでに地位を確立していた化粧品ブランドですが、従来の広告に飽きた若い世代との新たな接点を持ち、ブランドイメージを再活性化させる必要がありました。

・Douyin戦略:製品がヒーローとなる短編ドラマ Kansは、トップインフルエンサーと提携し、恋愛や職場での葛藤といった共感性の高い短編ドラマシリーズを制作。累計再生回数は52億回を超えました。戦略の鍵は、製品を単なる小道具ではなく、主人公が困難を乗り越えるための「解決策」として物語にシームレスに統合した点にあります。

・日本での応用:「物語コマース」への転換 この事例は、ブランド自身が主役の「ブランド・ストーリーテリング」から、消費者を主役に据え、製品がその成功を助ける「魔法の剣」となる「物語コマース」への転換を示唆します。日本の美容、ウェルネス、ファッション分野の企業は、物語を紡ぐクリエイターと協業し、日本の社会で共感を呼ぶシナリオの中で製品が主人公を助けるミニドラマを制作することを検討すべきです。

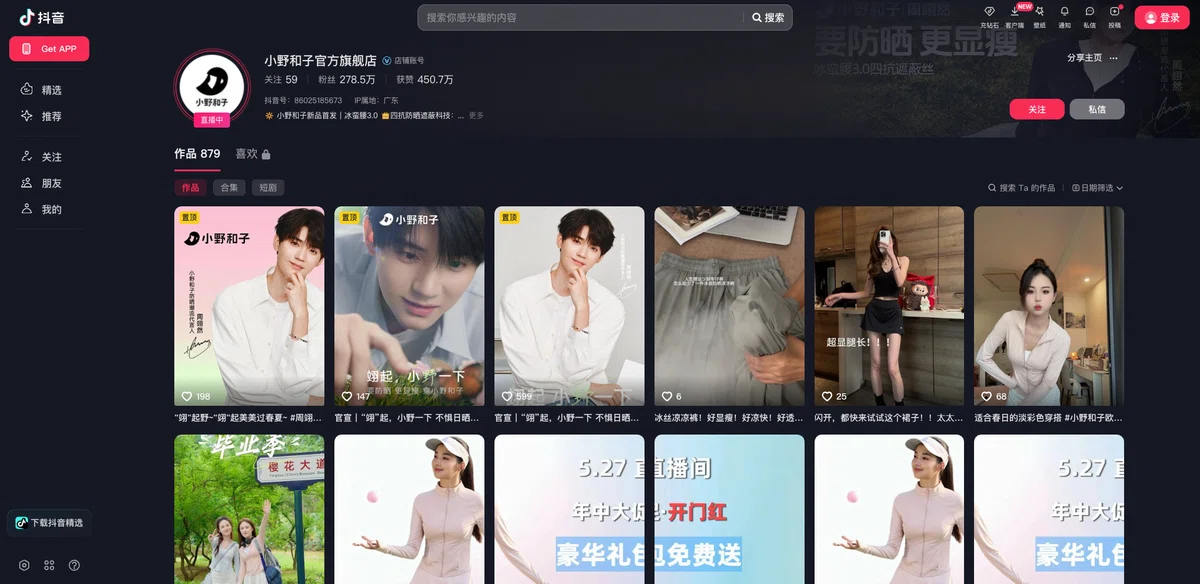

事例3:小野和子 (Ono-kazuko) - 増幅者:ヒーロー商品を市場の支配者へ

・ブランドと挑戦: 小野和子 (Ono-kazuko) は、「素足のように見える肌色レギンス」という爆発的なヒット商品を持っていました。課題は、この一時的なバイラルを持続可能な収益と市場での圧倒的な地位へと転換することでした。

・Douyin戦略:「全域」マーケティング・マトリックス 彼らはコンテンツ制作(コンテンツ場)だけに依存せず、Douyinモールの販売プログラムなど「展示フィールド」を戦略的に徹底活用しました。バイラルコンテンツが生んだ巨大なトラフィックを、最適化された販売チャネルへ直接流し込むことで、一大セール期間中に単一商品で約14.8億円以上という驚異的な成果を上げました。

・日本での応用:「一点突破」戦略 この事例は、「TikTokはクリエイティブなコンテンツを作るだけの場所」という神話を打ち砕きます。成功は、創造的なコンテンツを土台としつつ、プラットフォームの商業的アーキテクチャをデータドリブンで習熟することによって「増幅」された結果です。自社のヒーロー商品を見つけ出し、コンテンツ制作だけでなく、Shopの販売プログラムや広告フォーマット、分析ツールの専門家になることにリソースを投下すべきです。(以前別記事で紹介した【専門店化】戦略をご参考ください。

事例4:d'zzit - エンターテイナー:体験型キャンペーンで熱狂を生む

・ブランドと挑戦:d'zzitは、流行に敏感なアパレルブランドとして、無数の情報の中で埋もれず、移り気な若者の短いアテンションスパンを捉える必要がありました。

・Douyin戦略:ゲーミフィケーションとコマースの「イベント化」「バーチャル・ブラインドボックス」キャンペーンでゲーム性の高い購買体験を創出し、セレブリティを起用したライブ配信をテレビの特別番組のように「イベント化」。その結果、ユーザーの平均視聴時間は4分26秒で、通常の2-3倍くらいという驚異的な長さを記録し、アルゴリズムから「質の高いエンゲージメント」と評価され、オーガニックリーチをさらに拡大させました。

・日本での応用:「体験型キャンペーン」の設計d'zzitの戦略⁹は、アルゴリズムが本当に評価するのはアテンション(注意)の獲得だけでなく、リテンション(維持)であることを示しています。日本のブランドは、ただライブ配信をするのではなく、事前に告知されたテーマのある「イベント」として設計し、視聴時間を最大化すべきです。目標は、ライブ配信を「見逃せないエンターテイメント番組」に昇華させることです。

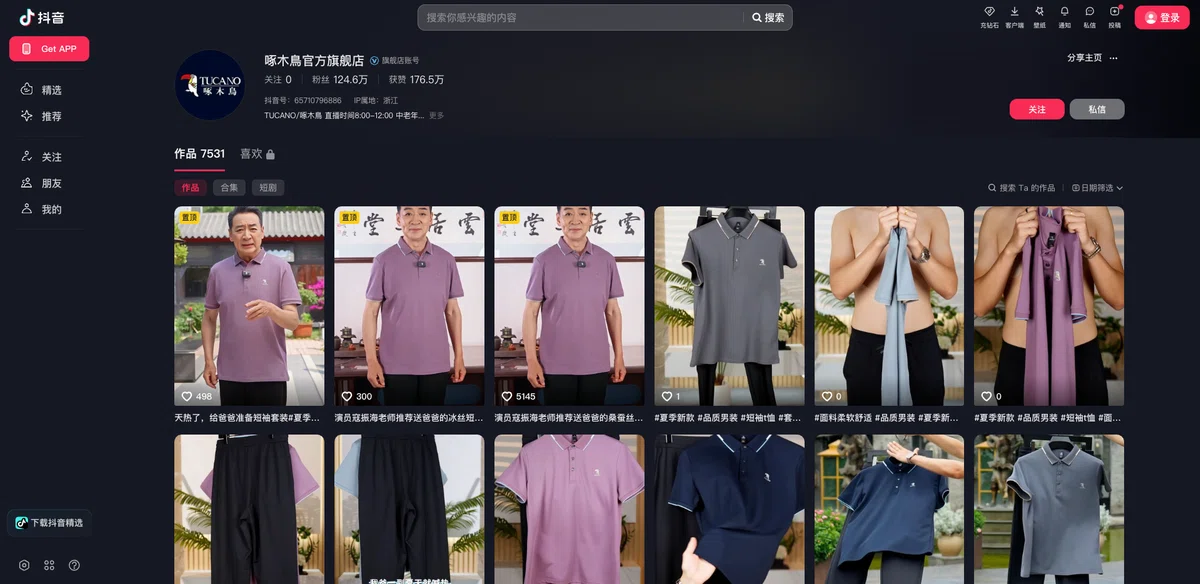

事例5:啄木鸟 (Tucano) - セグメントの達人:緻密なアプローチの芸術

・ブランドと挑戦: 啄木鸟 (Tucano) は、幅広い顧客層を持つアパレルブランドであり、画一的な戦略では多様なオーディエンスに響かせることができませんでした。

・Douyin戦略:超精密なペルソナと製品ターゲティング Tucanoは、ターゲットごとに全く異なる戦略を展開しました。メンズウェアでは「父親への最適な贈り物」として子供世代に訴求。ウィメンズウェアでは、若い層に「ニュー・チャイニーズ・スタイル」のトレンドに乗った製品を自己使用目的で展開。コンテンツやライブ配信のスタイルも各セグメントに最適化しました。

・日本での応用:「多層的アプローチ(Multi-Layered Approach)」の採用 Tucanoの成功は、「TikTokはZ世代だけのもの」というステレオタイプに対する究極の反証です。日本のブランドは、単一のブランドボイスに固執せず、潜在的な顧客セグメント(例:渋谷系のZ世代、丸の内のOL、郊外の主婦)をマッピングし、それぞれに異なるコンテンツ、製品、クリエイター戦略を策定すべきです。アルゴリズムが、それぞれを意図した届け先に確実に届けてくれます。

第3章 日本で勝利するためのDouyin式戦略フレームワーク

これまでの事例から得られた知見を統合し、日本の事業者が実践可能な統一された戦略フレームワークを提示します。

TikTok Shop成功の三本柱

持続的な成功は、相互に関連する三つの柱を習得することにかかっています。

第一の柱:コンテンツ主導の需要創出 人々があなたの製品を欲しくなるように仕向ける「技術」です。韩束 (Kans) と 饭乎 (Fanhu) の事例のように、物語と教育を通じて需要をゼロから創造します。

第二の柱:プラットフォーム主導の売上最大化 生まれた需要を収益に転換する「運用」です。小野和子 (Ono-kazuko) と d'zzit の事例のように、プラットフォームの商業ツールを習熟し、高いコンバージョンを生むイベントを設計します。

第三の柱:オーディエンス主導の精密ターゲティング 誰に話しかけているのかを理解する「知恵」です。啄木鸟 (Tucano) の事例のように、緻密なセグメンテーションを実践します。

オペレーションの三位一体:ショート動画、ライブコマース、ショップ

この三本柱は、TikTok Shopエコシステムの三つの核となる要素を通じて実践に移されます。

・ショート動画: 第一の柱(需要創出)のための主要ツール。24時間365日、新しいオーディエンスを探し出す偵察部隊の役割を果たします。

・ライブコマース: 三本柱すべてが交差する結節点。エンターテイメントで需要を創出し(第一の柱)、プロモーションで売上を最大化し(第二の柱)、テーマ性のあるイベントで特定のオーディエンスを狙い撃ちします(第三の柱)。

・TikTok Shop(ショップ): 第二の柱(売上最大化)の基盤。恒久的な本拠地であり、検索やコンバージョンを最大化するために最適化されなければならない「展示フィールド」です。

まとめ:新しい時代の航海図をその手に

本記事で見てきたように、TikTok Shopがもたらすのは、単なる新しい販売チャネルではありません。それは、従来のECの常識が通用しない、「発見型コマース」という全く新しいゲームの始まりです。

この未知なる大海原を航海するための羅針盤、それが中国のDouyinが示した「全域興味EC」というモデルです。成功の鍵は、もはや単発の面白いコンテンツを作ることではありません。

ショート動画やライブ配信で潜在的な需要を「創造」する(コンテンツフィールド)。

その熱量を確実に購入へと繋げる「受け皿」を最適化する(展示フィールド)。

この2つのフィールドをシームレスに連携させ、統合的に攻略すること。これこそが、新しい時代のEコマースで勝利するための絶対的な原則です。

今回分析した5つの先駆的な事例——ゼロから市場を創った饭乎 (Fanhu)、製品を物語のヒーローにした韩束 (Kans)、ヒットを仕組みで増幅させた小野和子 (Ono-kazuko)、ライブを熱狂的なイベントへ昇華させたd'zzit、そして顧客を緻密に狙い撃った啄木鸟 (Tucano)——は、全てこの原則を体現しています。

最後に提示した「成功の三本柱」と「オペレーションの三位一体」という戦略フレームワークは、これらの成功事例から抽出した普遍的な法則を、日本の事業者が今日から実践できる形に落とし込んだ「設計図」です。

この航海図を手に、自社の製品やブランドにとって最適な戦略を描き、TikTok Shopという巨大なフロンティアへ、今こそ漕ぎ出してください。

私たちSharing Liveは、ライブコマースの企画・運営からコンサルティングまで、事業者様のライブコマース活用をトータルでサポートいたします。TikTok Shopの活用を含め、ライブコマースに関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。